„Die Kreislaufwirtschaft und somit Wiederverwertung für möglichst viele Stoffe muss weiter vorangetrieben und eine Verbrennung von Restabfällen so weit wie möglich reduziert werden, so Dr. Peter Möhringer, Vorsitzender der Bürgeraktion „Müll und Umwelt e.V.“ bei der Jahreshauptversammlung im November 2024. Die lokalen Abfallwirtschaftszentren, wie das GKS Schweinfurt und die Deponie Rothmühle sollen Einrichtungen für die Region bleiben und nicht überregional Abfälle anziehen und aufnehmen, mahnt der Umweltverein an.

Unsere Forderung: Keine Verbrennung von Biomüll

Ein Thema dazu ist auch der häusliche Biomüll der Stadt Schweinfurt, der momentan größtenteils noch über die Restmülltonne verbrannt wird. Seit über einem Jahr läuft in den Wohnbezirken am Steinberg sowie an einem Hochhaus am Bergl der Projektversuch Biomüll. Ziel ist es dabei durch die ortsnahe Aufstellung von Biomülltonnen ein attraktives Bringsystem für die Anwohner zu schaffen. Der so gesammelte Biomüll wird dann der Biomüllvergärung zugeführt und man erzeugt zusätzlich hochwertigen Kompost. „Mit dieser Initiative wollen wir zusammen mit der Agenda 2030 im nächsten Jahr auf die Stadträte zugehen, um ein ganzheitliches Konzept in der Stadt Schweinfurt anzustoßen“, ergänzte Johannes Neupärtl, stellvertretender Vorsitzender der Bürgeraktion.

Klärschlammverbrennung im GKS – Wir werden kritisch prüfen

Zur geplanten Klärschlamm-Verbrennung im GKS ist die Bürgeraktion mit der dortigen Geschäftsleitung im Austausch. „Wir werden die dazu ausliegenden Planungsunterlagen im Jahr 2025 intensiv und sachlich kritisch bewerten“, so Dr. Peter Möhringer. Entscheidende zu prüfende Kriterien dabei werden sein: Reduzierung des Kohlendioxid-Ausstoßes, Regionalität der Anlieferungen sowie Rückführung von Phosphor in den Stoffkreislauf.

Öffentlichkeitsarbeit – Infostände und -touren

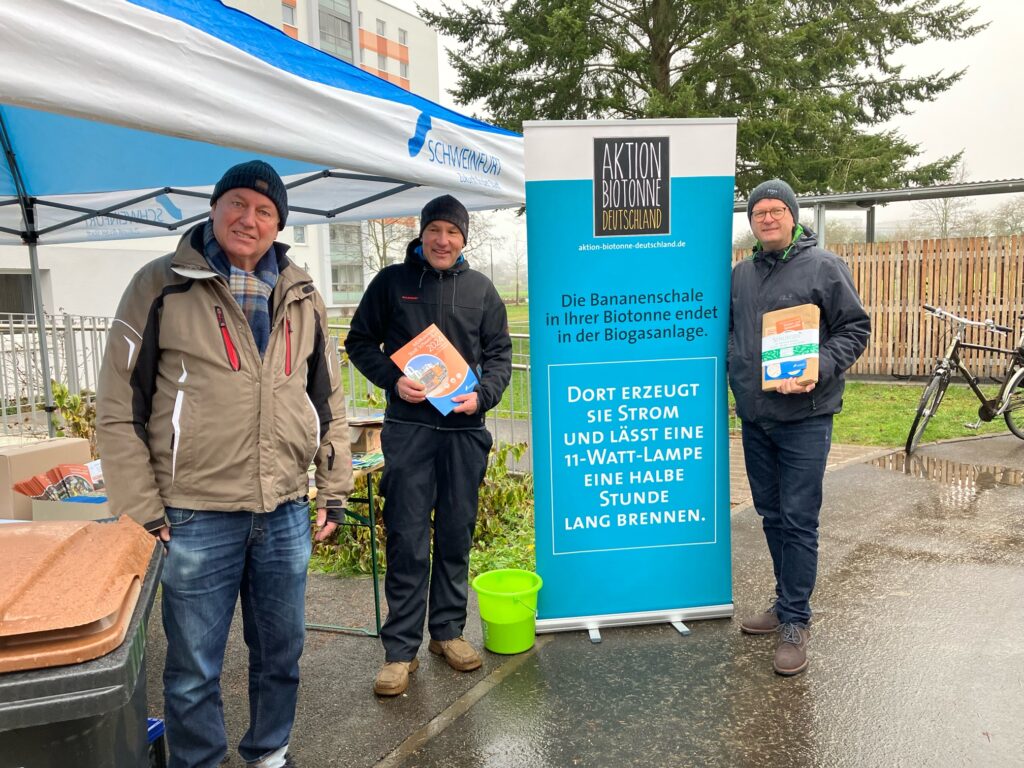

Ein wichtiges Tätigkeitsumfeld des Vereins ist auch die Öffentlichkeitsarbeit. Hierzu gab es als Höhepunkte im Jahr 2024 die Teilnahme am „Tag der tollen Tonne“ in Gerolzhofen, sowie das Angebot zur Besichtigung der Biomüll-Verwertung an der Deponie Rothmühle. Beide Veranstaltungen stießen auf großes Interesse in der Bevölkerung.

Atomkraft hat keine Zukunft – weiter Gefahr durch Atommüll

Die Sprengung der AKW-Kühltürme im August begleitete der Bürgerkation mit einer Protestaktion zusammen mit anderen Umweltinitiativen, um auf die Gefahren der radioaktiven Hinterlassenschaften am Atomstandort Grafenrheinfeld aufmerksam zu machen. „Aufgrund der Risiken durch die Atommüll-Lagerungen auf dem AKW-Gelände ist es wichtig, dass wir weiterhin unser radioaktives Messnetz als Verein betreiben und kritisch die dortigen Entwicklungen verfolgen“, so Dr. Peter Möhringer.

Klimaschutz vor Ort – Vieles ist möglich

Auch bei der Energiewende setzt der Verein auf dezentrale, regionale Ansätze mit dem Ausbau von Erneuerbaren Energien vor Ort. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung hatte die Bürgeraktion deshalb auch den Klimaschutzmanager der Stadt Hammelburg, Philipp Spitzner, eingeladen. In seinem Vortrag ging er auf die vielen Maßnahmen ein, die er im Rahmen seiner Tätigkeit mit initiieren konnte, dazu gehörten kostenlose Energieberatungen für die Einwohner, Energiespartage, LED-Tauschaktion, Stadtradeln sowie Klimaschutz-Workshops. „Beim Ausbau der Windenergie und PV-Freiflächenanlagen gibt es gute Fortschritte, wenn gleich die Planungsrunden und Einbindung der Bevölkerung sehr zeitintensiv sind und man dafür einen langen Atem benötigt“, so Spitzner. Und manchmal scheitern Projekte auch, wie zum Beispiel die Planung eines Nahwärmenetzes in Diebach, berichtete Philipp Spitzner mit bedauern. Dennoch blickt er zuversichtlich in die Zukunft, denn viele Maßnahmen für den Klimaschutz seien lokal vor Ort möglich.

Als Gastvortrag bei der Jahreshauptversammlung der „Bürgeraktion Müll und Umwelt e.V.“ stellte sich der Unverpackt-Laden „Weltkind“ aus Werneck vor. Von links nach rechts: Werner Kömm und Beate Rumpel (Weltkind), Dr. Peter Möhringer, Thomas Geißler, Georg Rüttiger und Johannes Neupärtl (Vorstand „Müll und Umwelt“ auf dem Foto fehlt Kassier Walter Rachle).

Als Gastvortrag bei der Jahreshauptversammlung der „Bürgeraktion Müll und Umwelt e.V.“ stellte sich der Unverpackt-Laden „Weltkind“ aus Werneck vor. Von links nach rechts: Werner Kömm und Beate Rumpel (Weltkind), Dr. Peter Möhringer, Thomas Geißler, Georg Rüttiger und Johannes Neupärtl (Vorstand „Müll und Umwelt“ auf dem Foto fehlt Kassier Walter Rachle).